Organoidi & Bioingegneria

CHE COS'È UN ORGANOIDE?

Strutturalmente meno complessi di un organo, ma decisamente più rappresentativi di un ammasso di cellule disposte su una piastra da laboratorio. Gli organoidi sono definibili come aggregati di cellule che assumono spontaneamente una precisa conformazione tridimensionale, finendo con l’assomigliare a organi in miniatura. La capacità delle cellule che li compongono di organizzarsi e distribuirsi ordinatamente, ripercorrendo i passaggi più importanti del processo di organogenesi, li ha resi dei modelli cellulari in 3D impareggiabili per conseguire informazioni nuove sullo sviluppo dei vari organi e sulle interazioni tra i tessuti che li formano.

Grazie agli organoidi lo studio della biologia dello sviluppo è cambiata radicalmente dal momento che essi hanno permesso ai ricercatori di guardare ai processi di embriogenesi di organi come il cervello, il fegato o il pancreas in modo rivoluzionario. Pur essendo strutture piccole - non superano generalmente i pochi centimetri - gli organoidi possono essere formati da cellule prelevate direttamente dai pazienti e, pertanto, si configurano come elementi indispensabili per capire che cosa accade a un organo quando viene aggredito da una malattia come il cancro. Inoltre, i ricercatori stanno pensando di poterli sfruttare per valutare l’impatto in termini di tossicità di un nuovo farmaco sulla fisiologia dei vari organi e, pertanto, auspicano che gli organoidi diventano presto un anello utile nella catena di sviluppo di terapie mirate contro il cancro e molte altre patologie croniche o autoimmuni.

Lo studio degli organoidi è solo all’inizio e la ricerca biomedica ha già fatto molti progressi: sarà fondamentale comprendere i meccanismi per favorire una buona innervazione e vascolarizzazione di questi mini-organi, al fine di rendere sempre più realistiche le loro condizioni di sviluppo. Inoltre, occorre che il flusso dei fluidi e dell’ossigeno e le stimolazioni meccaniche a cui sono sottoposti ricordino quelle a cui sono soggetti gli organi originali. Tuttavia, il bagaglio nozionale desumibile da questi strabilianti modelli cellulari tridimensionali è molto maggiore - e molto più accurato - di quello dato dalle classiche colture in piastra. Per questo, non si può escludere che un domani gli organoidi possano svolgere un ruolo importante nel trapianto di organi interi.

LA BIOINGEGNERIA

Metodologie tipiche dell’elettronica, dell’informatica, della meccanica e della chimica per progettare soluzioni innovative al servizio delle scienze biomediche: la bioingegneria raccoglie al suo interno un mondo all'avanguardia che comprende sinapsi artificiali, organ-on-a-chip, stampa 3D e inchiostri biologici e molto altro ancora. È una disciplina giovane e opera in diversi ambiti per migliorare la conoscenza dei sistemi biologici e per sviluppare tecnologie e dispositivi per diagnosi, terapia, riabilitazione.

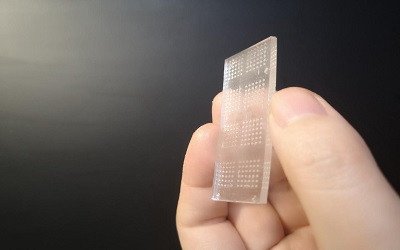

Progettato negli Stati Uniti un sistema miniaturizzato 3D per testare l’efficacia di farmaci immunoterapici contro i tumori. I ricercatori lo hanno sperimentato su cellule di tumore al seno

L’obiettivo dell’immunoterapia oncologica è di indirizzare e potenziare la normale attività antitumorale del sistema immunitario per riuscire a vincere la battaglia contro alcuni tumori. Ma non sempre queste strategie si rivelano efficaci poiché la risposta dei pazienti è molto variabile. Un team di ricercatori statunitense ha messo a punto la tecnologia "cancer-on-a-chip" che consente di visualizzare in tempo reale e studiare come i farmaci immunoterapici influenzano l’interazione tra sistema immunitario e cellule tumorali. Si tratta di un "bioreattore in miniatura" che permette di generare degli "immuno-avatar" con le cellule dei pazienti stessi e di testare rapidamente un grande numero di farmaci per studiare la risposta alle immunoterapie. Lo studio è stato condotto su cellule di tumore al seno ed è stato pubblicato a febbraio sulla rivista Small.

- Di: Erika Salvatori

Il progetto "HCA|Organoid" realizzerà un atlante degli organoidi umani per la ricerca biomedica e la medicina rigenerativa, servirà anche a perfezionare i protocolli per la loro derivazione

La versione iniziale del primo "Organoid Cell Atlas" sarà disponibile già nei prossimi due anni. Si tratta di un catalogo open access degli organoidi umani, le repliche in miniatura degli organi realizzate in laboratorio. Il progetto, finanziato dal programma europeo Horizon 2020 e descritto su Nature Biotechnology lo scorso dicembre, nasce all’interno dello "Human Cell Atlas (HCA)", una collaborazione internazionale che dal 2016 crea mappe di riferimento complete di tutte le cellule umane. L’atlante fornirà gli strumenti per validare e migliorare i modelli cellulari a tre dimensioni come base per la ricerca biomedica, la diagnosi e il trattamento, e permetterà di confrontare gli organoidi con i tessuti primari di riferimento.

- Di: Erika Salvatori

Una tecnica di coltura cellulare in 3D potrebbe sostituire gli embrioni di topo. Obiettivo: ottenere metodi di sperimentazione complementari e alternativi all’utilizzo di modelli animali

Cellule staminali fatte crescere in una struttura gelatinosa che imita le proprietà della matrice extracellulare e fornisce supporto e orientamento spaziale: questo è il punto cruciale del nuovo metodo di coltura cellulare sperimentale i cui dati sono stati pubblicati su Science a inizio dicembre. Un gruppo di ricerca del Max Planck Institute for Molecular Genetics (MPIMG, Berlino) è riuscito a far crescere in vitro strutture simili a quelle di un embrione di topo e, in futuro, questo potrebbe permettere di studiare gli effetti di farmaci e altre sostanze in modo più efficace e su una scala che non sarebbe possibile negli organismi viventi.

- Di: Rachele Mazzaracca

Un rivestimento sintetico per l’intestino tenue potrebbe facilitare l’assorbimento di alcuni farmaci e il trattamento di alcune malattie che colpiscono il tratto digestivo

Un gruppo di ricerca del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston ha creato un rivestimento sintetico in grado di appiccicarsi alla superficie dell’intestino tenue con lo scopo di migliorare l’assorbimento di farmaci e il trattamento di alcune patologie. Il sistema di rivestimento epiteliale sintetico gastrointestinale (GSEL) è stato progettato per rivestire temporaneamente l’intestino tenue e, nei modelli animali e nel tessuto umano ex vivo, è rimasto stabile fino a 24 ore. La sperimentazione, condotta su modelli animali e su tessuti umani, è stata recentemente pubblicata su Science Translational Medicine.

- Di: Rachele Mazzaracca